2023/11/26 コラム

略式起訴とは何か?判決が決定したら前科がつくのか?略式起訴の要件とは

略式起訴とは「罰金刑を前提に裁判を省略する手続き」

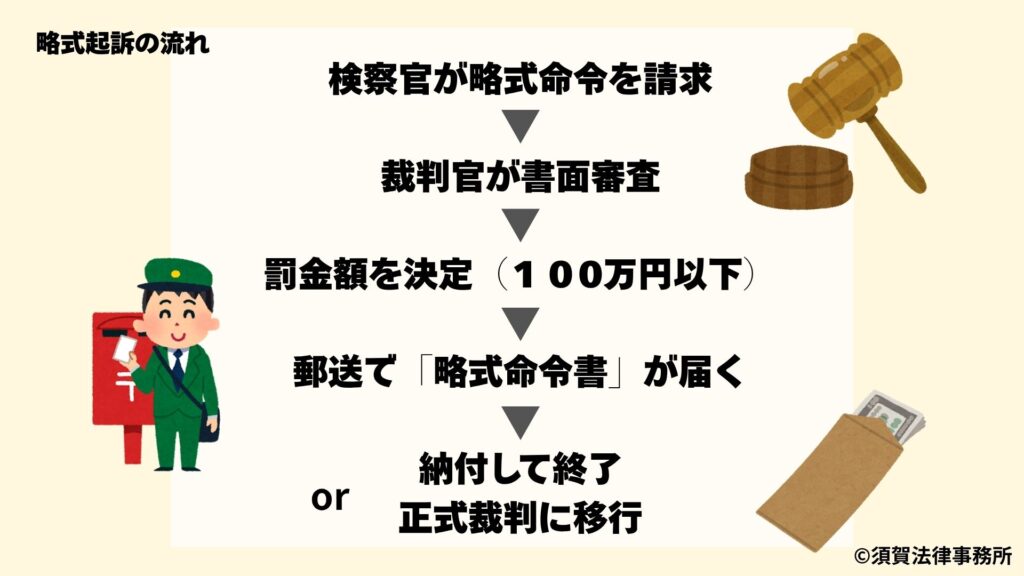

略式起訴とは、通常の起訴手続きを簡略化し、裁判を開かずに書面審査のみで罰金刑を言い渡す制度です。

そのため、被疑者が罪を認めている軽微な事件について、迅速に処理されるという特徴があります。

しかし、有罪判決として扱われるため、結果的に前科がついてしまいます。

決定された金額は納める時期や場所を指定されるため、指定通りに罰金や科料を納めれば刑の執行が完了します。時期や場所の指定の命令を、略式命令と言います。

起訴された時点で「有罪判決が確定する」ため、前科がつきます。

略式起訴の3つのポイント

①簡易裁判所の管轄事件であること

略式起訴の対象となるのは、暴行や万引きなどの軽微な犯罪です。

このような事件は簡易裁判所の管轄となり、罰金刑や科料に相当する場合のみ適用されます。

② 100万円以下の罰金・科料であること

懲役刑や禁錮刑にあたる重大事件では、略式手続は使えません。

そのため、あくまで軽い犯罪に限定されているのです。

③ 被疑者が異議を唱えないこと

略式起訴は、被疑者が罪を認め、罰金の支払いに同意していることが前提です。

もし異議がある場合は、正式な裁判を求めることができます。

このように、同意の有無が大きな分かれ道となります。

通常の起訴との違いは?

| 項目 | 略式起訴 | 通常起訴(正式裁判) |

|---|---|---|

| 対象事件 | 軽微な事件(暴行・万引きなど) | 重大事件も含む |

| 裁判の有無 | 裁判なし(書面審査のみ) | 裁判あり(公判) |

| 被告人の同意 | 必要 | 不要 |

| 判決の種類 | 罰金刑のみ | 懲役・執行猶予などもあり |

| 判決確定までの期間 | 約1〜2週間 | 数か月〜1年以上 |

| 前科 | つく(有罪判決) | つく(有罪判決) |

| メリット | 早く終わる・拘束が短い | 弁護活動で争える |

| デメリット | 不服申し立てが難しい・前科がつく | 時間と費用がかかる |

このように、略式起訴は手続が早い反面、前科が確定するリスクがあります。

そのため、軽い処分と考えて安易に同意するのは危険です。

【重要】略式起訴でも前科はつく

略式起訴による罰金刑は、有罪判決と同じ効力を持ちます。

つまり、正式な裁判を経ずに前科が確定するのです。

特に注意すべき点は、罰金の支払いが「前科の確定時点」になることです。

なお、起訴猶予や不起訴処分になった場合は、前科にはなりません。

もし罰金を支払わなかった場合、労役場留置という制度により、刑事施設で労働を行う必要があります(刑法18条)。

このような結果を避けるためにも、早めの対応が重要です。

|

● 関連記事内部リンク |

〇前科がつくとどうなる?生活への影響

前科がつくと、就職や資格取得など日常生活にも影響します。

就職・転職: 公務員・金融業界などで不利に働く可能性あり

資格・免許: 医師・教員・宅建士などの資格制限に影響

再犯時の量刑: 前科があると重くなる傾向

前科を避けたい場合は、起訴前に示談を成立させることが極めて重要です。

|

詳しくはこちら |

今すぐできる略式起訴への対処法

略式起訴の通知が届いた、あるいは略式命令を受けた場合でも、前科を防ぐためにまだできる対応はあります。焦らず、次の3つのステップを確認してください。

1.略式起訴の通知が届いたら、まず何をすべき?

すぐに弁護士へ相談し、手続きの段階と選択肢を確認しましょう。

略式起訴は「書面だけで有罪判決が出る」手続きです。

しかし、通知が届いてから14日以内であれば正式裁判を請求できる場合があります。(刑事訴訟法465条)

まずは弁護士に相談し、

-

事件がどの段階にあるか

-

罰金額や証拠内容が妥当か

-

略式で終えるべきか争うべきか

を一緒に判断しましょう。

14日はいつからカウント?

この14日間は、「略式命令を告知された日(受け取った日)」から起算されます。郵送で届く略式命令は通常「特別送達」で郵便局員が手渡しで送付されます。

不在の場合は郵便局での保管期間満了日に到達とみなされます。

その日から土日祝を含めて14日以内に正式裁判請求書を提出すれば有効です。

郵送の場合は消印日が期限内であればOKとされるケースもあります。

期日を過ぎると罰金刑が確定し、前科が残るため、受け取ったらすぐに弁護士へ相談するのが最善です。

2. 略式起訴を回避する方法はある?

示談の成立や反省状況を検察官に示すことで、起訴猶予・不起訴の可能性があります。

略式起訴は軽微な事件を対象としていますが、被害者との示談や反省が十分に認められた場合には、検察官が「不起訴処分」または「起訴猶予」に切り替える・罰金を軽減したりするケースがあります。

略式起訴の回避を目指すには、

-

弁護士を通じた誠実な示談交渉

-

被害弁償・謝罪文の提出

-

再犯防止策の提示(職場・家庭での環境改善)

が有効です。

自分で交渉しようとすると逆に不利になるケースもあるため、弁護士が入ることが重要です。

3. 罰金が決まる前に弁護士ができることは?

証拠内容の確認、正式裁判請求の検討、処分軽減交渉など多岐にわたります。

略式起訴で罰金が決まる前に弁護士が介入すれば、

-

証拠の内容を精査し、誤認逮捕や供述の誤りを指摘

-

正式裁判請求(14日以内)によって前科確定を防止

-

被害者との示談を成立させて罰金額を軽減

などの対策が可能です。

また、略式命令後でも一部のケースでは再検討を求める余地があります。

早ければ早いほど選択肢が広がるため、通知を受けた段階での弁護士相談が極めて重要です。

略式起訴は「軽い処分」ではなく、れっきとした有罪判決(前科)です。

しかし、早期に専門弁護士が介入すれば、不起訴処分や罰金軽減の余地が残ることもあります。

通知を放置せず、受け取ったその日中に弁護士へ相談してください。

よくある質問(FAQ)

Q.略式起訴と不起訴の違いは?

A.略式起訴は有罪判決として罰金・科料が科され、結果として前科がつきます。一方で、不起訴は処分なしのため前科はつきません。つまり、「略式=有罪」「不起訴=前科なし」です。

Q.略式起訴の罰金を払わないとどうなりますか?

A.支払わない場合、まずは財産の強制徴収が行われます。さらに、なお未納なら労役場留置(刑法18条)となり、原則1日あたり約5,000円換算で刑事施設内の労働に充てられます。そのため、期限内の納付が重要です。

Q.略式起訴を拒否できますか?

A.はい、可能です。被疑者が同意しなければ正式裁判に移行します。ただし、証拠や供述を法廷で争う手続きが必要になるため、早めに弁護士と方針を検討することが不可欠です。

Q.略式起訴の前に示談をすれば回避できますか?

A.場合によっては回避可能です。被害者との示談が成立し、反省状況などが認められれば、検察官が起訴猶予や不起訴とすることがあります。したがって、早期に弁護士を通じて誠実な示談交渉を進めることが有効です。

Q.前科はいつ消えますか?

A.法的に前科を「消す」制度はありません。もっとも、実務上は履歴書等で問われる期間が5〜10年の目安とされます。つまり、時間の経過で社会的影響は相対的に薄まりますが、法的抹消はできません。

まとめ:略式起訴を「軽い処分」と思い込むのは危険です

略式起訴は、軽微な事件を迅速に処理するための制度です。

しかし、罰金刑であっても「有罪判決」となり、前科が確定するという重大な結果をもたらします。

つまり、「短期間で終わる=軽い処分」ではありません。

また、略式命令が出た後でも、14日以内であれば正式裁判を請求できる場合があります。

さらに、被害者との示談成立や反省の意思の提示によって、検察官が「起訴猶予」や「不起訴」とする可能性も残されています。

このように、対応の早さと適切な弁護活動が結果を大きく左右します。

もし通知や呼び出しが届いた場合は、焦って罰金を払う前に弁護士へ相談してください。

略式起訴は「早く終わる」反面、「前科が残る」という一方通行の手続きです。

そのため、早期相談こそが唯一のリスク回避策といえます。

迷ったら、まず刑事事件に詳しい弁護士へご相談ください。